(Business Lounge – Health) Ketika dunia kesehatan bergeser ke arah personalisasi, layanan pengujian mikrobioma usus menjadi tren yang semakin populer. Semakin banyak perusahaan nutrisi dan teknologi kesehatan yang menawarkan tes kesehatan pencernaan berbasis rumah dengan janji memberikan panduan diet dan gaya hidup yang disesuaikan secara individual. Dari luar tampak modern dan ilmiah, namun pengalaman pengguna layanan-layanan ini sering kali penuh kejutan, kebingungan, bahkan pertanyaan mendalam tentang apa sebenarnya arti hidup sehat.

Tes dimulai dengan langkah yang tak biasa: mengirim sampel tinja melalui pos. Meski terasa canggung, proses ini menjadi awal dari janji besar—mengetahui seperti apa kondisi usus, seberapa sehat bakteri di dalamnya, dan apa saja makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau dihindari. Perusahaan seperti Viome, Zoe, dan Tiny Health mengklaim dapat menganalisis DNA mikroba dalam saluran pencernaan untuk menyusun rekomendasi diet yang spesifik. Bahkan beberapa layanan menyarankan waktu terbaik untuk makan berdasarkan ritme biologis pengguna.

Namun, hasil yang diterima banyak pengguna seringkali menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada yang mendapat skor rendah untuk kesehatan usus meskipun telah menjalani pola makan yang dianggap sehat. Makanan seperti tomat, terong, atau buah beri—yang umumnya dikategorikan sebagai pilihan bergizi—tiba-tiba masuk daftar pantangan. Di sisi lain, daging merah atau makanan tinggi lemak yang selama ini dihindari justru dianjurkan dalam jumlah lebih banyak. Banyak yang mengaku terkejut dan mulai meragukan apa yang selama ini mereka anggap sebagai “makanan sehat.”

Laporan Reuters menyebut bahwa industri pengujian mikrobioma diperkirakan tumbuh menjadi bisnis senilai miliaran dolar dalam lima tahun ke depan. Kombinasi antara kemajuan bioteknologi, pemasaran digital, dan budaya self-tracking menjadikan layanan ini laku keras, terutama di kalangan urban yang sadar kesehatan. Namun para ilmuwan menekankan bahwa hubungan antara mikrobioma usus dan diet optimal masih dalam tahap penelitian awal.

Profesor Erica Sonnenburg dari Stanford University menyatakan bahwa, “meskipun mikrobioma sangat penting, belum ada definisi tunggal mengenai seperti apa komposisi mikrobioma yang sehat.” Ia menjelaskan bahwa variasi antar individu sangat tinggi, dan data satu kali pengambilan sampel mungkin tidak cukup mewakili kondisi menyeluruh usus seseorang. Faktor-faktor seperti stres, pola tidur, dan penggunaan antibiotik juga sangat memengaruhi hasil.

Banyak pengguna layanan mikrobioma merasa kebingungan setelah mendapat hasil yang kontradiktif dengan pengalaman pribadi. Beberapa mengikuti rekomendasi secara ketat, membeli suplemen khusus yang disarankan, bahkan mengubah pola makan sepenuhnya. Namun yang lain justru merasa lebih tertekan, mempertanyakan intuisi mereka, dan mengalami gangguan pola makan karena terlalu terpaku pada “daftar larangan” dari hasil tes.

Dari sisi manfaat, ada pula yang mengaku merasa lebih baik setelah mengikuti panduan diet yang disesuaikan. Beberapa mengalami peningkatan dalam sistem pencernaan, berkurangnya kembung, atau tidur yang lebih nyenyak. Namun belum ada studi besar jangka panjang yang membuktikan bahwa intervensi berdasarkan pengujian mikrobioma secara konsisten lebih efektif dibandingkan panduan nutrisi konvensional.

Di Indonesia, tren personalisasi kesehatan ini mulai muncul, terutama di kota besar. Beberapa klinik dan laboratorium mulai menawarkan layanan pengujian mikrobioma dengan harga berkisar antara satu hingga lima juta rupiah. Namun pemahaman umum masih terbatas. Banyak masyarakat menganggap hasil tes tersebut sebagai kebenaran mutlak, padahal rekomendasi yang diberikan didasarkan pada algoritma yang belum tentu sudah divalidasi secara klinis.

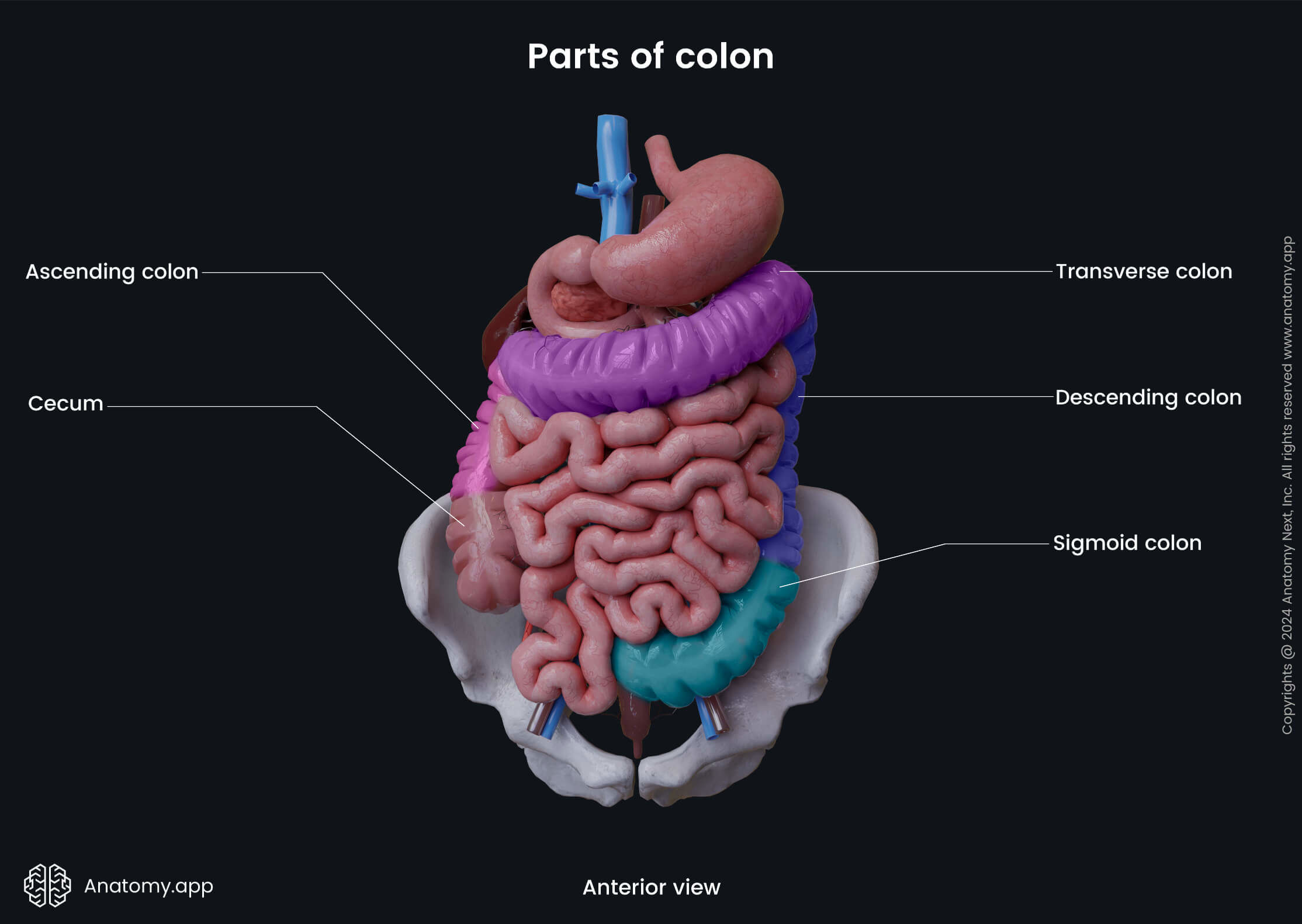

Budaya kita yang cenderung menghindari pembicaraan soal pencernaan juga menjadi penghambat. Konsultasi mengenai usus, tinja, atau fermentasi makanan masih dianggap tabu. Padahal, kesehatan pencernaan berkaitan erat dengan banyak aspek tubuh, mulai dari sistem kekebalan, suasana hati, hingga metabolisme. Edukasi menjadi penting agar layanan semacam ini tidak menimbulkan ketakutan atau kesalahan pemahaman di masyarakat.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan regulasi. Belum ada standar nasional yang mengatur akurasi, validitas ilmiah, atau transparansi algoritma dari layanan pengujian mikrobioma. Tanpa pengawasan ketat, konsumen rentan menjadi korban hype yang dibungkus jargon ilmiah. Ketika skor usus “buruk” dianggap sebagai vonis mutlak, seseorang bisa merasa bersalah atau panik, padahal data tersebut hanyalah sebagian kecil dari gambaran kesehatan menyeluruh.

Terlepas dari pro dan kontra, tren ini mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia modern memahami tubuhnya. Dulu, kita percaya pada dokter sebagai satu-satunya otoritas. Kini, kita menyimpan data genetik dan mikrobioma di aplikasi ponsel, dan membuat keputusan berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh sistem kecerdasan buatan. Ini bisa membebaskan, tetapi juga membingungkan.

Yang tak kalah penting adalah bagaimana hasil tes ini diinterpretasikan. Tanpa pendampingan dari ahli gizi, dokter, atau ahli mikrobioma, data bisa disalahpahami. Misalnya, rekomendasi menghindari makanan tertentu mungkin dimaksudkan untuk jangka pendek, tetapi sering dianggap sebagai larangan permanen. Ini bisa menyebabkan pola makan tidak seimbang dan gangguan psikologis seperti orthorexia—kecemasan berlebihan terhadap “makanan sehat.”

Dalam situasi ideal, hasil pengujian mikrobioma seharusnya menjadi salah satu alat bantu dalam memahami tubuh, bukan satu-satunya panduan. Intuisi pribadi, pengamatan langsung terhadap reaksi tubuh, dan bimbingan profesional tetap menjadi elemen penting. Karena bagaimanapun juga, tubuh manusia lebih kompleks dari algoritma mana pun.

Menguji usus bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga cerminan dari keinginan manusia modern untuk mengendalikan sesuatu yang tak terlihat. Ia menggambarkan ketakutan kita terhadap ketidaktahuan, dan harapan bahwa teknologi bisa memberikan kepastian. Namun mungkin, pelajaran paling penting dari semua ini adalah bahwa kesehatan bukan hanya soal data, tapi juga soal mendengarkan tubuh sendiri—dan kadang, mempercayainya.