(Business Lounge – Art) Saya masih mengingat jelas langkah pertama saya ketika memasuki ruangan pameran Global Auction 2025 di Jakarta. Udara terasa sejuk, cahaya lampu diarahkan dengan presisi, dan keheningan ruang pamer hanya sesekali terputus oleh bisikan para pengunjung yang saling bertukar kesan. Saat itu saya tahu, perjalanan hari ini tidak akan sekadar menjadi kunjungan biasa, melainkan sebuah pengalaman yang mempertemukan saya dengan wajah-wajah besar seni rupa Asia Tenggara dan Tiongkok modern.

Salah satu hal yang langsung menarik perhatian saya adalah skala acaranya. Dari informasi yang saya dapatkan, pameran ini menghadirkan 110 seniman dengan total 185 karya. Jumlah yang tidak kecil, mengingat masing-masing karya memiliki cerita dan konteks tersendiri. Menyusuri satu per satu ruangan, saya seperti berpindah dari satu zaman ke zaman lain, dari satu pengalaman hidup seniman ke pengalaman berikutnya.

Sebelum mulai berkeliling, saya sempat berbincang singkat dengan Kevin Oenardi Raharjo, President Director Global Auction. Dengan ramah ia menjelaskan bagaimana pameran ini menjadi salah satu momen penting, bukan hanya bagi pasar seni, tetapi juga bagi sejarah seni rupa Asia Tenggara yang semakin mendapat perhatian internasional. “Kita tidak hanya bicara soal harga,” katanya dengan senyum hangat, “tetapi soal warisan seni dan cara kita merawatnya.” Ucapan itu langsung mengendap dalam benak saya dan menjadi lensa untuk melihat karya-karya yang akan saya temui.

Hendra Gunawan – Two Women With Offerings (1975)

Langkah pertama membawa saya pada sebuah kanvas berukuran 100 x 70 cm karya Hendra Gunawan: Two Women With Offerings. Lukisan ini langsung memikat hati saya dengan warna-warna cerah yang khas Hendra. Dua perempuan Bali digambarkan sedang membawa piring berisi buah, tubuh mereka digambarkan lentur dengan proporsi memanjang yang menjadi ciri khas sang maestro.

Saya berdiri cukup lama di depan karya ini. Rasanya seperti mendengar suara gamelan, mencium aroma bunga, dan merasakan budaya yang kuat dari tradisi Bali. Hendra bukan hanya melukis perempuan, melainkan juga kehidupan yang mengalir dalam budaya sehari-hari. Ada rasa Nusantara di dalamnya, penuh dengan warna yang sarat makna.

Affandi Kusuma – Self Portrait I (1981)

Tak jauh dari situ, sebuah lukisan besar menarik perhatian saya. Sebuah potret diri Affandi Kusuma, dilukis tahun 1981. Guratan-guratan ekspresif cat minyak itu seolah masih basah, penuh energi, penuh kegelisahan.

Saya tertegun lama, seperti sedang berhadapan langsung dengan Affandi. Potret diri bagi seorang seniman selalu istimewa, ia bukan sekadar wajah, melainkan pengakuan, refleksi, dan sering kali perdebatan dengan dirinya sendiri. Dalam goresan kasar dan warna-warna berani, saya merasakan pergulatan batin seorang maestro yang tidak pernah berhenti bertanya tentang makna hidup.

Momen itu membuat saya sadar, berdiri di hadapan potret diri Affandi tidak jauh berbeda dengan bercermin. Yang terlihat bukan hanya wajah, tetapi juga jiwa yang bergolak, kuat, dan terus bergerak.

Lee Man Fong – 2 Doves

Berikutnya saya menemui karya Lee Man Fong, 2 Doves. Ukurannya lebih ramping, 103 x 50 cm, tetapi menghadirkan ketenangan yang luar biasa. Dua ekor merpati digambarkan dengan kehalusan detail yang hanya bisa lahir dari tangan seorang pelukis yang menguasai realisme sekaligus puitika Asia.

Saya mendekat, memperhatikan setiap helai bulu yang digambarkan. Ada keanggunan yang tidak berlebihan, keindahan yang tidak memaksa. Burung merpati di sini bukan hanya binatang, melainkan simbol perdamaian, kesetiaan, dan harmoni.

Saya teringat pada kalimat Kevin tadi—bahwa seni adalah warisan. Dalam karya ini, warisan itu berupa pesan universal, bahwa keindahan selalu dekat dengan kedamaian.

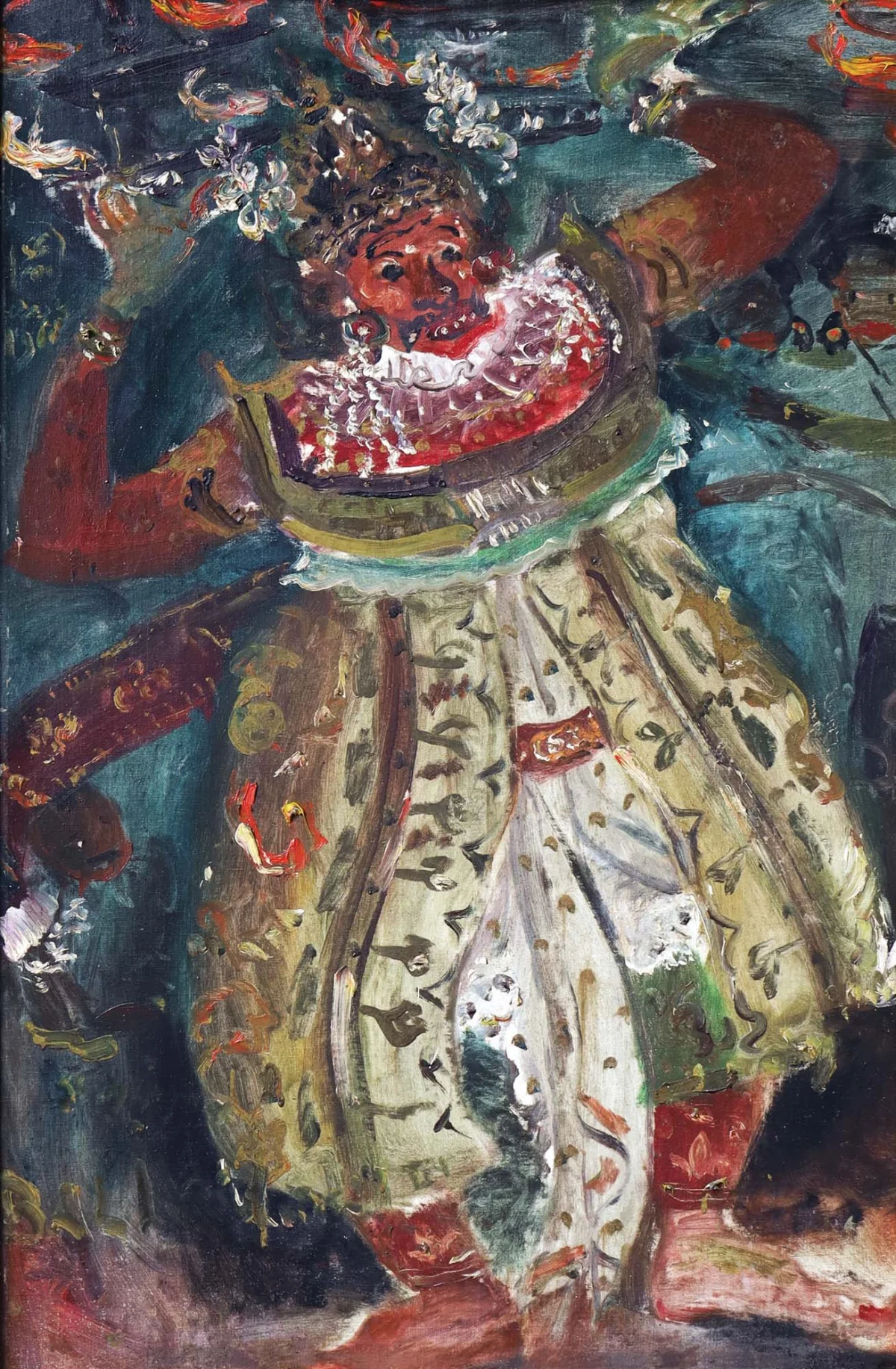

Sindudarsono Sudjojono – Balinese Hero (Pahlawan Bali) (1968)

Bergerak ke sudut lain, saya menemukan karya Sindudarsono Sudjojono. Judulnya Balinese Hero, dilukis pada 1968. Meski tidak sebesar karya Affandi, lukisan ini memancarkan kekuatan luar biasa.

Sudjojono dikenal sebagai “Bapak Seni Rupa Modern Indonesia”, dan di sini saya benar-benar merasakan alasannya. Figur pahlawan Bali digambarkan bukan sebagai mitos yang jauh, melainkan manusia nyata yang berjuang dengan keberanian. Guratan-guratan kuasnya tegas, penuh narasi sosial, dan tidak berhenti hanya pada estetika permukaan.

Melihat karya ini, saya merasakan getaran sejarah. Tahun 1968 adalah masa penuh pergolakan, dan Sudjojono menyalurkan denyut zaman itu ke atas kanvas. Saya berdiri lama, membayangkan bagaimana lukisan ini lahir dari semangat sebuah bangsa yang terus mencari jati diri.

Affandi Kusuma – Oil Palm Plantation (1987)

Nama Affandi kembali hadir dalam katalog dengan tema yang tak biasa, Oil Palm Plantation. Lukisan besar berukuran 150 x 185 cm ini menggambarkan lanskap perkebunan kelapa sawit.

Sekilas, mungkin tema ini terasa sederhana. Namun ketika dilihat lebih dalam, goresan ekspresionis Affandi membuatnya penuh energi. Pohon-pohon sawit digambarkan dengan gerakan kuas yang liar, seolah ingin menunjukkan dinamika kehidupan di balik lanskap industri.

Saya merenung cukup lama. Sawit sering kali menjadi isu kontroversial, tetapi di tangan Affandi, ia berubah menjadi lanskap estetis yang menggugah. Ada paradoks di sana: keindahan sekaligus problematika. Saya merasa inilah kekuatan seni, mampu menghadirkan diskusi bahkan dari hal-hal yang sehari-hari.

Gregorius Sidharta Soegijo – The Four Companions (1998)

Terakhir, saya menemukan karya Gregorius Sidharta Soegijo berjudul The Four Companions. Ukurannya 100 x 135 cm, medium minyak di atas kanvas.

Saya cukup terkejut, karena selama ini Gregorius lebih dikenal sebagai pematung. Melihat lukisan karyanya membuka sisi lain dari sang seniman. Empat sosok yang digambarkan tampak sederhana, tetapi judulnya, Empat Sekawan, memberi rasa hangat. Ada kebersamaan, persahabatan, dan rasa ringan yang jarang saya temui dalam karya-karya besar.

Berdiri di depan lukisan ini, saya merasa tersenyum sendiri. Rasanya seperti diingatkan bahwa di balik semua hiruk pikuk dunia seni, persahabatan dan kebersamaan tetaplah harta yang paling berharga.

Menutup Perjalanan

Setelah lama berkeliling, saya akhirnya duduk sejenak di pojok ruangan. Dari Hendra Gunawan dengan dunia penuh warna dan kehidupan Bali, Affandi dengan pergulatan batinnya, Lee Man Fong dengan merpati damai, Sudjojono dengan heroisme sosial, hingga Gregorius Sidharta dengan kesederhanaan persahabatan—semua menghadirkan pengalaman yang berbeda, tetapi saling melengkapi.

Saya teringat kembali obrolan dengan Kevin Oenardi Raharjo di awal. Bahwa pameran ini bukan hanya tentang harga, melainkan tentang warisan. Dan saya menyadari, warisan itu bukan sekadar benda yang bisa dilelang atau dikoleksi, tetapi juga pengalaman batin yang kita bawa pulang.

Ketika saya melangkah keluar dari ruang pameran, langit Jakarta sudah gelap. Namun hati saya penuh kekaguman, kekaguman yang lahir dari perjumpaan dengan para maestro seni rupa, kekaguman saya dalam melihat, memahami, dan merayakan seni.